Что будет со светом: главный томский энергетик о будущем электросетей

Принятая в РФ стратегия развития электросетевого комплекса декларирует сокращение числа сетевых компаний.

Принятая в РФ стратегия развития электросетевого комплекса декларирует сокращение числа сетевых компаний. Впоследствии это позволит управлять инвестициями компаний на государственном уровне. О проблемах и перспективах томского электросетевого комплекса в интервью РИА Томск рассказал управляющий директор компании "Россети Томск" (ПАО "ТРК") Александр Черпинский.

– Александр Валерьевич, сейчас много говорится о неизбежном сокращении субъектов рынка передачи электроэнергии. Кому и зачем это понадобилось?

– Консолидация электросетей отвечает интересам абсолютного большинства. Население заинтересовано в надежном энергоснабжении жилых и социальных объектов, это понятно и не требует пояснений. Бизнес, в особенности нацеленный на развитие, невозможен без прочного инфраструктурного фундамента. Куда идут инвестиции? Туда, где подобные вопросы решены на должном уровне.

Если я хочу ввести в строй какой-то объект – торговый, производственный, исследовательский и так далее, мне нужно быть уверенным в возможности оперативного подключения к качественным сетям. Мне нужны гарантии, четкость и прозрачность схем электроснабжения, понятный контрагент и понимание того, как он работает.

В конце концов, консолидация нужна государству – в обозначенной руководством страны стратегии развития сетевого комплекса указано, что такой важной структурой должно управлять небольшое количество операторов. Собственно говоря, объединение ФСК (Федеральная сетевая компания. – Ред.) и "Россетей" в одну управляющую компанию реализуется именно в этой логике.

То есть здесь нужно четко понимать, что укрупнение не является самоцелью – в той же стратегии прописана подчиненность всех задач главной цели, а именно обеспечению качества энергоснабжения потребителей.

– А что не так с этим качеством?

– Дело в том, что на уровне работы с потребителем все это ложится на плечи распределительных компаний. И груз этот распределяется крайне неравномерно, опыт Томской области служит тому ярким подтверждением.

Сейчас в регионе действуют 11 территориальных сетевых организаций (ТСО). И случается так, что у наших "смежников" не хватает ресурсов для решения возникающих задач или устранения чрезвычайных ситуаций. Например, где-то случилась авария, а ТСО, отвечающая за этот участок сетевого хозяйства, не может обнаружить неисправность, заменить оборудование или же подвезти дизельный генератор для критически важных объектов.

Счет в таких случаях идет на часы, в особенности, если к обесточенной сети подключена местная котельная. В итоге мы берем на себя функцию спасателей и отрабатываем этот вопрос с главами районов. Выводы: существующая структура сетевого хозяйства не соответствует растущим вызовам, а эффективность управления некоторыми ТСО явно оставляет желать лучшего.

– Из-за их масштаба?

– Речь идет о целом комплексе причин, при этом одним из главных является вопрос государственного контроля. Нас как крупную и системообразующую для региона организацию контролируют достаточно жестко – например, мы отчитываемся в Минэнерго о реализации ремонтной программы. Те же самые расчищенные просеки они проверяют через спутник, а не на слово верят отправленным отчетам.

Да и в целом все расходы компании определяются технической политикой Минэнерго, то есть свой бюджет мы верстаем, исходя из поставленных наверху задач по реконструкции или же строительству новых, но нужных сетей. В небольших ТСО, как правило, все иначе.

Средства, с которыми работают сетевые компании, берутся из тарифа, точнее из единого для региона "котла", в который поступают деньги конечных потребителей. В итоге мы вкладываем свою долю в ремонтную и инвестиционную программы, а небольшие ТСО в покупку ветхих сетей садовых товариществ и небольших поселков.

Зачем им это нужно? В основном для сохранения своего статуса – в соответствующей отчетности значится прирост километража сетей и установленной мощности. Ну а то, что обслуживанием этих активов никто особо не занимается, остается без внимания. Когда случается авария и люди, просидевшие пару дней без электричества, поднимают шум, начинаются какие-то движения, да и то в большинстве случаев по итогу зовут профессионалов, тех, кто всегда поможет.

Кто будет реконструировать эти сети? Тот, кому они в итоге достанутся, а это огромные затраты. То есть консолидация это еще и взваливание на себя крайне проблемных активов. Мы не имеем возможности что-то взять и оставить как есть, без ремонта и модернизации, так как это не соответствует технической политике "Россети" и Минэнерго.

В нашей компании есть стандарт, согласно которому мы, заходя на определенную территорию, должны выполнить целый ряд ремонтных работ: выправить опоры, перевесить самонесущий изолированный провод, в зависимости от потребляемой мощности провести реконструкцию сетей.

Нас к этому принуждает уже упомянутая техническая политика, предъявляющая жесткие требования к надежности и качеству электроснабжения. У других все это может стоять, пока не упадет или не выйдет из строя.

– И во сколько обходится такой стандарт?

– Недавно был сделан примерный расчет затрат на проведение таких работ в селе Корнилово Томского района. Выяснилось, что только для приведения сетей в нормативное состояние требуется более 20 миллионов рублей. Годовая инвестиционная программа ТРК финансируется в объеме 700 миллионов, можете сами посчитать, сколько таких сельских поселений мы можем привести в нормативное состояние при условии, что только в Томском районе их 19. Поэтому для всей территории региона, наша инвестиционная программа – это капля в море.

От реконструкции сетей, степень износа которых достигает 80%, области никуда не деться. Нюанс заключается в том, что прямо здесь и сейчас деньги из "котлового" тарифа, которые могли бы идти на эти цели, расходуются ТСО не совсем прозрачно. То есть выходит так, что в будущем потребителям придется заплатить за неэффективность нынешней системы, перенасыщенной непрозрачными ТСО.

Компании получают деньги через тариф, но не всегда используют их по назначению. Проблема заключается еще и в том, что все считают это бизнесом, хотя зарабатывать по-настоящему на сетях невозможно, разве что с использованием схем, которые могут противоречить законам.

Политика Минэнерго предписывает использование отечественного оборудования, запасных частей и программного обеспечения. Понятно, что растущий уровень автоматизации несет риски стороннего вмешательства, и в настоящее время это более чем актуально. Так вот: "Россети" работают в строгом соответствии с этой политикой, чего не скажешь о многих других организациях.

Это значит, что там могут возникать бреши, угрожающие не чему-нибудь, а базовой инфраструктуре. Даже на уровне самых обычных процедур, например, подготовки к осенне-зимнему, паводковому или грозовому периодам, существует большая разница в подходах. У нас есть достаточно жесткий регламент и внешний контроль за его соблюдением, небольшие ТСО работают по принципу "не случилось и хорошо".

– Складывается впечатление, что вы попросту хотите поглотить заметную часть рынка.

– Повторюсь – это "поглощение" обернется для нас огромными расходами. Даже в тех случаях, когда речь в принципе может идти о каких-то инвестициях, срок окупаемости проектов оценивается в 15 или 20 лет. То есть нам приходится доказывать небезнадежность таких активов.

Дело в том, что наполнение инвестиционной программы ТРК определяется Минэнерго и ее утверждение, а также любые корректировки оформляются через специальный приказ. Могу утверждать, что такие инвестпрограммы на территории Томской области формируем только мы.

Исходя из соображений по обеспечению качества услуги, в области должно существовать три или четыре крупных сетевых игрока, которые будут заниматься поиском лучших инструментов управления и технических решений. Ну а региональная власть получит возможность формировать четкую налоговую, техническую и экономическую политику развития сетевого хозяйства.

Кроме прочего, это напрямую скажется на инвестиционной привлекательности региона – бизнесу, который будет рассматривать возможность строительства здесь крупных объектов (девелоперских или производственных), станет проще оценить расходы и реальный уровень надежности электроснабжения.

Что касается прогнозов, то с учетом того, что государство однозначно ужесточает отраслевые критерии, к 2025 году речь может идти как раз о четырех игроках. Это ТРК, "Горсети", северские "Электросети" и еще одна компания, созданная путем интеграции части небольших ТСО.

– Раз уж вы подняли тему прозрачности – на что вам действительно хватает и не хватает?

– Здесь нужно выделить три уровня. Первый для простоты назовем инновационным – тут речь идет о внедрении современных и при этом максимально защищенных решений. Это требует огромных денег и усилий, общий масштаб можно оценить на примере модернизации подстанции "Аэропорт".

На втором уровне мы меняем то, что было построено в 70-80-е годы без применения технических новшеств. Где-то устает металл, в каких-то местах начинает крошиться бетон – в климате заболоченных северных районов области это вполне естественное дело. Кроме того, под объектами идут объективные природные процессы, связанные с изменениями в грунтах и гидрологии.

К примеру, два года назад в одном из удаленных районов произошла авария, приведшая к отключению линии нефтяников. Бригада приехала туда на болотоходе и обнаружила две упавшие опоры – за 50 лет с момента их монтажа протекающий там ручей изменил русло и подмыл их основание. Такие объекты можно заранее, не дожидаясь аварий, реконструировать без применения инновационных решений, но и это требует очень больших денег.

Третий уровень занимают текущие работы по поддержанию должного уровня надежности и качества, и именно сюда идет большая часть средств, получаемых нами от тарифа.

Выходит так, что первый и второй уровни финансируются как бы по остаточному принципу и с расчетом на долговечность старых решений.

– И этот принцип работает?

– Вопрос непростой. Начну с того, что в работе ТРК очень многое зависит от состояния автопарка – наша область размером с крупную европейскую страну, линии электропередач проходят и по лесам, и по глухой тайге, где дорог иногда нет вообще.

В прошлом году мы смогли выделить средства на закупку новой техники, включая гусеничную. Однако при этом в парках остаются автомобили, выпущенные в 70-х годах прошлого века, заменить их пока не получается. У нас есть ремонтные и производственные базы, которые сами нуждаются в ремонте. И денег на это нет, почти все уходит на поддержание надежности и качества электроснабжения.

Базовой частью тарифа является фонд оплаты труда (ФОТ), но даже здесь существуют проблемы, связанные с тем, что мы пока не можем обеспечить конкурентный уровень зарплат. В отрасли действует тарифное соглашение, согласно которому минимальная тарифная ставка электромонтера первого разряда составляет около 10 тысяч рублей. Наше предложение уступает этому уровню на 10-15%, то есть компании остро необходим задел для увеличения ФОТ.

В прошлом году мы смогли поднять уровень зарплат производственного персонала на 14%, и ситуация несколько выправилась. А ведь доходило до того, что люди начали уходить в магазины на позицию грузчика. В районах специалисты с опытом находили себе более оплачиваемую работу в той же лесной промышленности, и заменить их было очень трудно.

Сейчас мы стараемся направлять каждый сэкономленный рубль на повышение зарплат, и это тоже требует больших усилий.

Поможет ли в этом вопросе консолидация сетей? Здесь я повторюсь – дело не в поглощении активов и желании что-то монополизировать, а в повышении эффективности расходования "котловых" тарифов. И если эта эффективность вырастет – а она неизбежно вырастет в силу объективных причин – мы сможем приступить к решению целого комплекса накопившихся проблем.

Последние новости

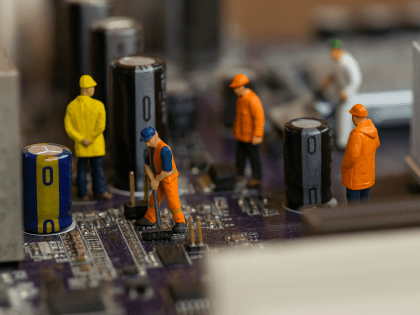

Треск, запах и перегрев: признаки того, что источник питания срочно требует ремонта

Как вовремя распознать неисправности и спасти свой компьютер от фатальных последствий

Как защитить частотный преобразователь от скачков напряжения?

Практическое руководство по сохранению оборудования и денег — узнайте, как защитить частотник от опасных скачков напряжения и продлить срок его службы.

Прокуратура г. Стрежевого Томской области через суд потребовала возместить местной жительнице денежные средства, затраченные на покупку льготного лекарства

Прокуратура г. Стрежевого Томской области провела проверку по обращению 52-летней местной жительницы о нарушении ее прав на льготное лекарственное обеспечение.

Когда скидки превращаются в ловушку: как маркетологи учат нас тратить

Почему “-50% только сегодня” не всегда значит выгоду, как скидки играют на эмоциях и почему даже рациональные люди становятся жертвами маркетинговых трюков.