Иной мир возможен: как один из первых «политэкономов» Томска Ирина Мысляева увидела будущее в экономике космоса

Экономиста с фундаментальным университетским образованием не удивляет ничего: все процессы, происходящие в настоящем, они могут объяснить,

Экономиста с фундаментальным университетским образованием не удивляет ничего: все процессы, происходящие в настоящем, они могут объяснить, потому что много читали о прошлом. А еще они знают, где человечество найдет лучшее будущее. Как выпускница экономфака ТГУ Ирина Мысляева от политэкономии через антиглобалистское движение пришла к изучению экономики космоса и стала заведующей уникальной кафедрой в МГУ – в специальном проекте Tomsk.ru и Томского госуниверситета.

Уникальная специальность

«Я родилась в Томске, а вернее, в Томске-7, в закрытом городе, который сейчас называется Северск. В Томский университет поступила в 1973 году. У меня была склонность к математике, на подготовительных курсах преподаватель уговаривала меня идти на мехмат. Но здесь большую роль сыграла моя школьная учительница по истории. Она рассказала, что недавно в ТГУ открылась новая специальность – политэкономия. «Ирина, вам нужно этим заниматься, у вас голова устроена подходящим образом!» — говорила она.

Политическая экономия — это то, что мы сегодня называем экономической теорией. Это была необычная специальность, по ней готовили студентов в вузах, которые можно было перечислить по пальцам — преимущественно в Московском университете и Ленинградском (сейчас Санкт-Петербургском) университетах. В Томске она была открыта благодаря Александру Петровичу Бычкову — в то время ректору университета и одновременно завкафедрой политэкономии. Он внес очень большой вклад в развитие этой науки, понимая, что очень важно готовить не только экономистов, которые умеют считать себестоимость продукции, оценивать качество, управлять предприятием, но и экономистов-теоретиков. Сделать это было крайне сложно — специалистов было мало. Но Александру Петровичу это удалось. Он собрал на кафедре уникальных преподавателей как в области истории экономической науки, истории народного хозяйства, так и собственно в экономической теории. Благодаря сплоченной работе этих людей началась подготовка нас, политэкономов. По окончании учебы я получила диплом, где было написано: экономист, преподаватель политической экономии.

Я закончила ТГУ в 1978 году с красным дипломом и меня оставили работать на кафедре политэкономии. Уже в первый год моей работы мне доверили быть куратором группы студентов, которые обучались по направлению «политическая экономия» Это был очень необычный опыт. Еще вчера я сама была студенткой, а теперь должна была выполнять роль старшего наставника.

Сейчас многие ругают советскую систему — не только плановую экономику, но и систему подготовки экономистов того периода. Когда распался СССР, казалось, они не будут востребованы, поскольку изменилась экономическая система. Но это не так. Я благодарна ТГУ за те фундаментальные знания, которые я получила и которые определили всю мою дальнейшую жизнь. Наши замечательные преподаватели сумели до нас донести главное: есть фундаментальные знания, а есть постоянно меняющаяся реальность. Нужно не пытаться тратить все силы на то, чтобы время от времени описывать эту реальность, а постараться проникнуть в существо тех процессов, которые происходят в обществе и которые лежат в основе главных тенденций его развития. Во многом такому обучению способствовало изучение первоисточников — великих ученых-экономистов, начиная с Адама Смита, К. Маркса и заканчивая современными экономистами-теоретиками.

Несмотря на мощный преподавательский коллектив кафедры, Александр Петрович делал ставку на приглашение ведущих преподавателей других вузов. К нам, я помню, приезжали ведущие профессора из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирского академгородка. Благодаря этому мы не чувствовали, что находимся где-то на периферии. Может быть, даже наоборот, ощущали себя в каком-то центре. Позже я на собственном опыте оценила всю значимость такой подготовки. Дело в том, что в советское время экономическая теория в нашей стране развивалась особым образом. В СССР были две противоборствующие экономические школы — школа Московского университета и школа Ленинградского (теперь Санкт-Петербургского) университета. Они страшно конфликтовали, резко критиковали друг друга, вплоть до того, что даже отказывались читать работы, в которых излагалась иная точка зрения. Соответственно, в МГУ студентам рассказывали об одном, а в Ленинграде студентов учили по-другому. Когда я в 1981 году поступила в аспирантуру кафедры политической экономии экономического факультета МГУ, то я каким-то особым образом всегда ощущала свое «превосходство». Я не принадлежала ни к одной из школ. Но я одинаково хорошо знала, о чем писали и о чем спорили представители каждой из них.

Может быть, это мне и позволило быстро защитить кандидатскую диссертацию. Из всей группы аспирантов (а в ту пору аспирантские группы напоминали студенческие — 30 человек и более) я первая защитилась. У меня в трудовой книжке даже есть такая запись: «Отчислена из аспирантуры в связи с досрочной защитой кандидатской диссертации». После аспирантуры меня пригласили работать в Институт экономики РАН, в отдел политэкономии.

В Институте экономики мне довелось поработать в очень интересное время — с 1985 по 1994 годы. Это было время великих перемен. Страна переходила к рынку. Мало кто до конца понимал, как это делать. Еще меньше было представлений о том, к каким социально-экономическим последствиям это приведет. Именно в этот период времени я занималась исследованием причин возникновения различных вариантов экономического развития и механизмов их реализации. Так, в 1995 году появилась моя первая серьезная монография «Вариантность экономического развития: вопросы теории, методологии и современной российской практики». А в 1996 г. на экономическом факультете МГУ я защитила докторскую диссертацию на эту тему.

Будучи студенткой Томского университета и затем обучаясь в аспирантуре МГУ, я занималась проблемами личного потребления, уровня жизни. В 1970-е гг. и в начале 80-х гг. этой темой экономисты-теоретики практически не занимались, считая, что потребление — это дело каждого отдельного человека и в этой области вряд ли можно выявить какие-то общие законы или закономерности. Однако были и те, кто так не считал. Среди них – д.э.н., профессор МГУ Столяров Иван Игнатьевич. Именно к нему я целенаправленно и поехала в аспирантуру в МГУ. Под его руководством я и защитила кандидатскую диссертацию в МГУ в 1984 году.

В 1994 году мне пришлось расстаться с Институтом экономики РАН, поскольку, начиная с середины 1990-х, Академия наук практически перестала получать финансирование. Многие институты закрывались. Кто-то из сотрудников уходил в бизнес, а кто-то просто на улицу. Мне посчастливилось вернуться опять в МГУ. С тех пор и по сей день я принадлежу к замечательному сообществу «людей Московского университета», так называет нас наш ректор Виктор Антонович Садовничий.

В МГУ я защитила докторскую диссертацию, стала профессором, долгое время заведовала общеуниверситетской кафедрой экономической теории, сотрудники которой преподавали экономическую теорию на всех факультетах МГУ. Я вместе со своими коллегами стояла у истоков создания факультета государственного управления МГУ. Была заместителем декана этого факультета — курировала работу аспирантуры, докторантуры, магистратуры и издательскую деятельность ФГУ. Именно в этот период на ФГУ были открыты первые магистерские программы, новые направления подготовки специалистов в области государственного управления.

1990-е гг. для меня были не только периодом научной и преподавательской работы в МГУ, но и началом моей активной общественной деятельности. Это был уникальный период в истории нашей страны. С одной стороны – полный крах прежней жизни. Но с другой – прекрасное время для расцвета общественных движений. В России появились независимые женские организации, независимые профсоюзы. Да и сам перелом в стране произошел во многом потому, что эти организации, выросшие снизу, искренне верили, что мы строим новую Россию, где их интересы будут услышаны. Я и мои коллеги, прежде всего, Ракитский Борис Васильевич и Ракитская Галина Яковлевна, активно в этом участвовали. Мы организовали «Школу трудовой демократии», которая проводила семинары для рабочих, общественных активистов. На занятиях мы объясняли, что происходит в стране, какие тенденции главенствуют в мире и что нужно делать, чтобы защитить и отстоять свои интересы.

Против экономического неравенстваВ конце 1990-х благодаря своим французским коллегам (Дени Пайяр, Карин Клеман) я включилась в антиглобалистское движение, даже возглавила организацию «АТТАК-Россия». АТТАК — аббревиатура, в переводе с французского означает объединение граждан за введение налога Тобина. Дж. Тобин — известный американский экономист, который задолго до глобализации говорил о необходимости регулирования процесса развития мировых финансовых рынков Он выступал за введение , небольшого налога (0,1%) на все финансовые операции. Таким образом, он считал, что, с одной стороны, можно ограничить пагубное развитие финансовых рынков. А с другой, сформировать фонд дополнительных финансовых средств, которые можно было бы использовать для борьбы с бедностью в странах третьего мира.

Кстати, я была единственным представителем России на первом Анти-Давосе в бразильском городе Порту-Алегри в 2001 году.

В 1999 году в Париже состоялась первая конференция тех, кого впоследствии назвали антиглобалистами. Это было мирное движение, в нем состояли ученые, мировая научная элита, которая была озабочена теми негативными явлениями, которые наиболее отчетливо стали проявляться в мире в конце XX века: усиление экономического и политического давления транснациональных корпораций; рост финансовых спекуляций, оффшорных зон. И это на фоне — снижения уровня жизни большинства населения. Лозунгом антиглобалистского движения была фраза «Иной мир возможен». Немного обидно, что только сейчас Россия и ряд других стран наконец-то реально осознали, что существующая модель рыночной экономики — это исторический тупик, нужно искать другие варианты. А из тупиков человечество часто выходит именно сложным образом — через противоречия, через войны, как это происходит в данный момент.

К сожалению, антиглобалистское движение в начале XXI века постепенно сошло на «нет». И во многом это было связано с тем, что оно так и не предложило реальной альтернативы. Выступление «против» объединило многих. Но чтобы двигаться вперед, нужно было предлагать что-то новое. А «новое» так и не появилось. Однако это не значит, что оно невозможно. Сегодня как никогда ранее нужны исследования, идеи, которые могли бы воплотиться в жизнь и вернуть человечеству надежду в то, что «Иной мир возможен».

Свой скромный вклад в решение этой глобальной задачи я вижу в продолжении своих научных исследований, а также в той деятельности, которую я веду как преподаватель Московского университета. В 2018 году в издательстве ИНФРА-М вышла моя монография «Распределение и неравенство в глобальной рыночной экономике». Это не только некий итог моих исследований, но и попытка сформулировать некое новое видение того, на каких принципах должна быть выстроена экономическая, политическая и социальная жизнь современного общества. На факультете глобальных процессов МГУ я читаю спецкурс с таким названием. И хотя он по выбору, но каждый год ко мне записывается большое количество студентов. Это отрадно, поскольку доказывает, что молодые люди желают разобраться, почему с каждым годом, несмотря на рост мирового ВВП, количество бедных не сокращается, а неравенство между странами растет. Они понимают, что ситуация, когда всего 8 человек в мире владеют таким же количеством богатства как 3,6 млрд. всего остального населения — это не нормально. Это фактор неустойчивости не только экономического, но и политического развития.

Космос — наше будущееС 2017 года в стенах МГУ со мной произошел еще один неожиданный поворот. Он был связан с созданием факультета космических исследований, куда меня пригласили возглавить кафедру экономики и управления в космической отрасли.

Те, кто меня знает на протяжении многих лет, конечно, очень удивились: как это тебя, политэконома по базовому образованию, через активное участие в разного рода общественных движениях, преподавание неких общих экономических и управленческих дисциплин, занесло в космос? Но я всем объясняю: космос – это наше будущее. И не только потому, что, как говорил К.Э.Циолковский, человечество вряд ли останется навечно на Земле как в колыбели разума. Оно рано или поздно покинет эту колыбель. Но и потому, что космическая деятельность – это деятельность особого рода. Космос принадлежит всему человечеству. И чтобы что-то производить в космосе, осваивать космическое пространство, всем странам придется объединиться, выработать совершенно новые принципы кооперации, сотрудничества, финансирования, а также определить те механизмы, посредством которых будет обеспечиваться доступ к этим благам всех людей, живущих на Земле. И решить эти задачи под силу только тем, кто владеет фундаментальными знаниями в самых разных областях науки.

В настоящее время я возглавляю магистерскую программу «Государственное управление в космической отрасли», мы открываем программу МБА «Космос и бизнес», а также магистерскую программу по космическому праву.

Мы тесно взаимодействуем с ГК «Роскосмос». Многие выпускники нашей программы уже работают в разных организациях корпорации. Попробовать создать новую модель подготовки современных специалистов, соединив технарей и гуманитариев, было одной из главных идей создания факультета космических исследований МГУ. И эта идея, на мой взгляд, себя оправдала. Более того, она уже нашла свое воплощение не только в программах подготовки, но и в наших научных исследованиях.

В 2022 году в рамках аналитического центра факультета космических исследований МГУ мы завершили работу на тему «Добыча космических ресурсов: оценка перспектив и возможностей добычи ресурсов вне Земли». Результаты этой работы представлены сегодня в виде соответствующей монографии. Я как один из руководителей этой работы, вместе с М.Р.Ахмедовым горжусь выполненным исследованием. И не только потому, что сама по себе тема является сегодня очень актуальной, но и потому, что это исследование – доказательство того, что многие важные научные проблемы могут быть сегодня эффективно решены только в том случае, если они объединяют ученых самых разных направлений и специальностей.

У нас много новых планов. Сейчас мы занимаемся вопросами космического туризма, коммерциализацией космических исследований, определением условий для развития частной космонавтики в нашей стране, вопросами использования данных дистанционного зондирования Земли в государственном управлении, проблемами международного сотрудничества в космосе и многими другими. Многие наши выпускники, молодые специалисты остаются работать в МГУ, даже несмотря на то, что в других организациях они могли бы рассчитывать на более высокую зарплату. А это значит, что наше дело «живое», оно растет и развивается.

Мне вдвойне отрадно постоянно встречать представителей томских вузов, в том числе и ТГУ, на разного рода мероприятиях, которые проводит «Роскосмос». Мы сегодня опять все вместе — в составе «Созвездия Роскосмоса», которое объединяет разные вузы, чтобы решать общие, очень важные для будущего всех людей живущих на Земле, задачи.

Поэтому для меня космос сегодня — это очень важное направление.

Это путь к совершенно новому будущему, взаимопониманию и совместной деятельности. Я в это искренне верю. Другого пути у человечества нет.

Последние новости

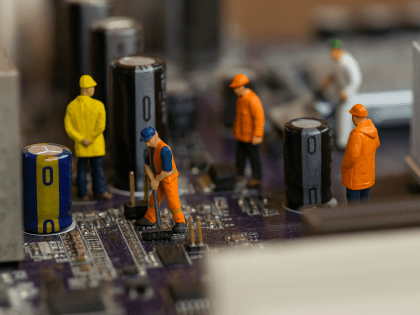

Треск, запах и перегрев: признаки того, что источник питания срочно требует ремонта

Как вовремя распознать неисправности и спасти свой компьютер от фатальных последствий

Как защитить частотный преобразователь от скачков напряжения?

Практическое руководство по сохранению оборудования и денег — узнайте, как защитить частотник от опасных скачков напряжения и продлить срок его службы.

Прокуратура г. Стрежевого Томской области через суд потребовала возместить местной жительнице денежные средства, затраченные на покупку льготного лекарства

Прокуратура г. Стрежевого Томской области провела проверку по обращению 52-летней местной жительницы о нарушении ее прав на льготное лекарственное обеспечение.

Когда скидки превращаются в ловушку: как маркетологи учат нас тратить

Почему “-50% только сегодня” не всегда значит выгоду, как скидки играют на эмоциях и почему даже рациональные люди становятся жертвами маркетинговых трюков.